-

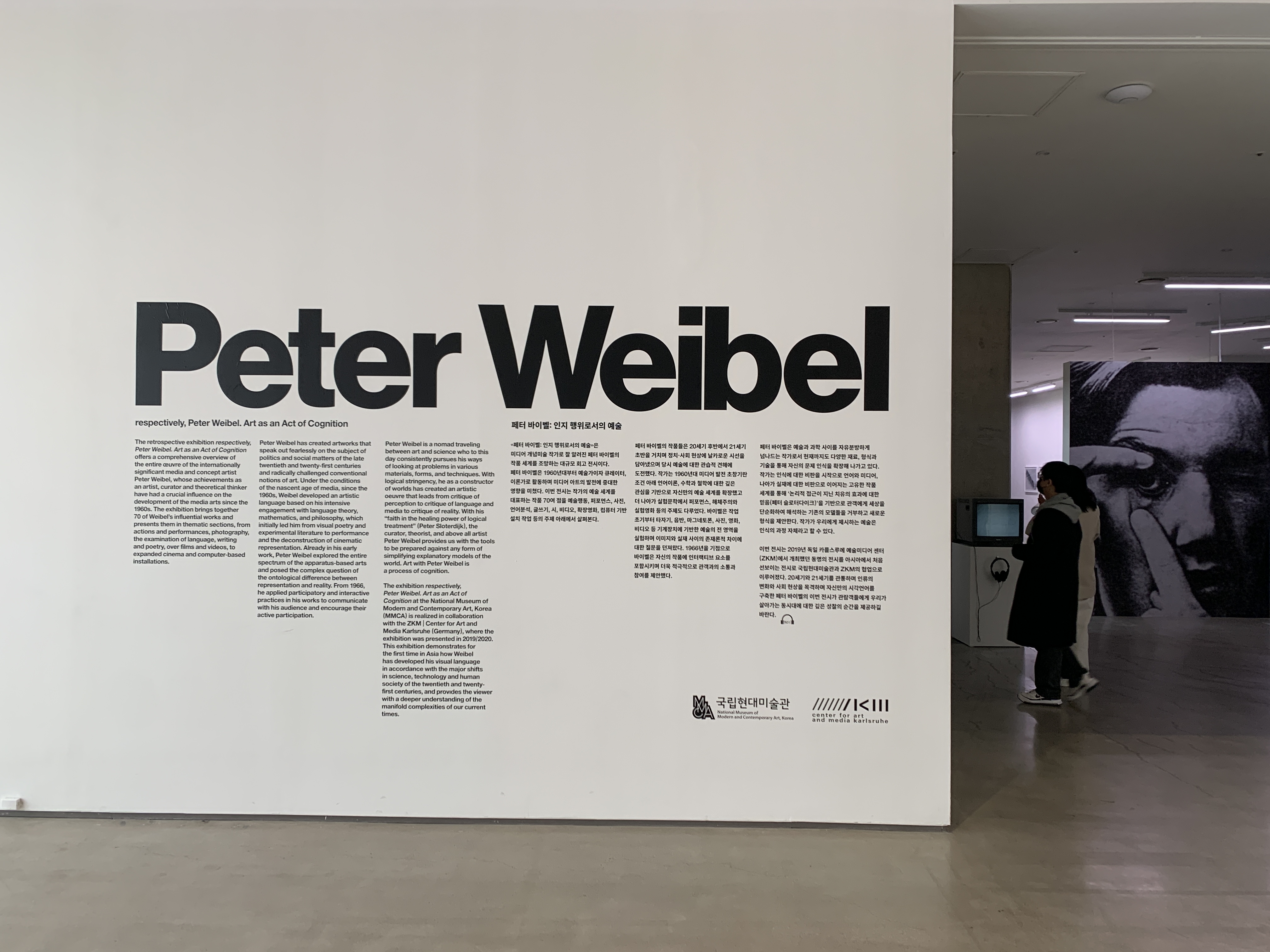

[MMCA 국립현대미술관] 페터 바이벨, 인지행위로서의 예술감상하자 2023. 4. 6. 16:13728x90반응형

MMCA 국립현대미술관 / 2023년 2월 3일 ~ 5월 14일

페터 바이벨, 인지행위로서의 예술

페터 바이벨

오스트리아의 예술가로서 큐레이터 및 뉴 미디어 이론가다. 신기술을 활용하는 예술인 미디어 아트의 선구자로, 과학과 예술을 넘나드는 다양한 예술적 시도를 했다.

1965년부터 본격적인 작품 활동을 시작한 바이벨은 처음 기호학(기호가 어떤 의미로 만들어지고 소비되는 것에 대한 학문)과 언어학을 탐구하며 자신만의 예술을 구축했다. 퍼포먼스를 통해 신체와 영상, 텔레비전, 오디오 등 여러 매체를 넘나드는 시도를 통해 장치의 기능과 리얼리티의 구축을 비판적으로 분석했다.

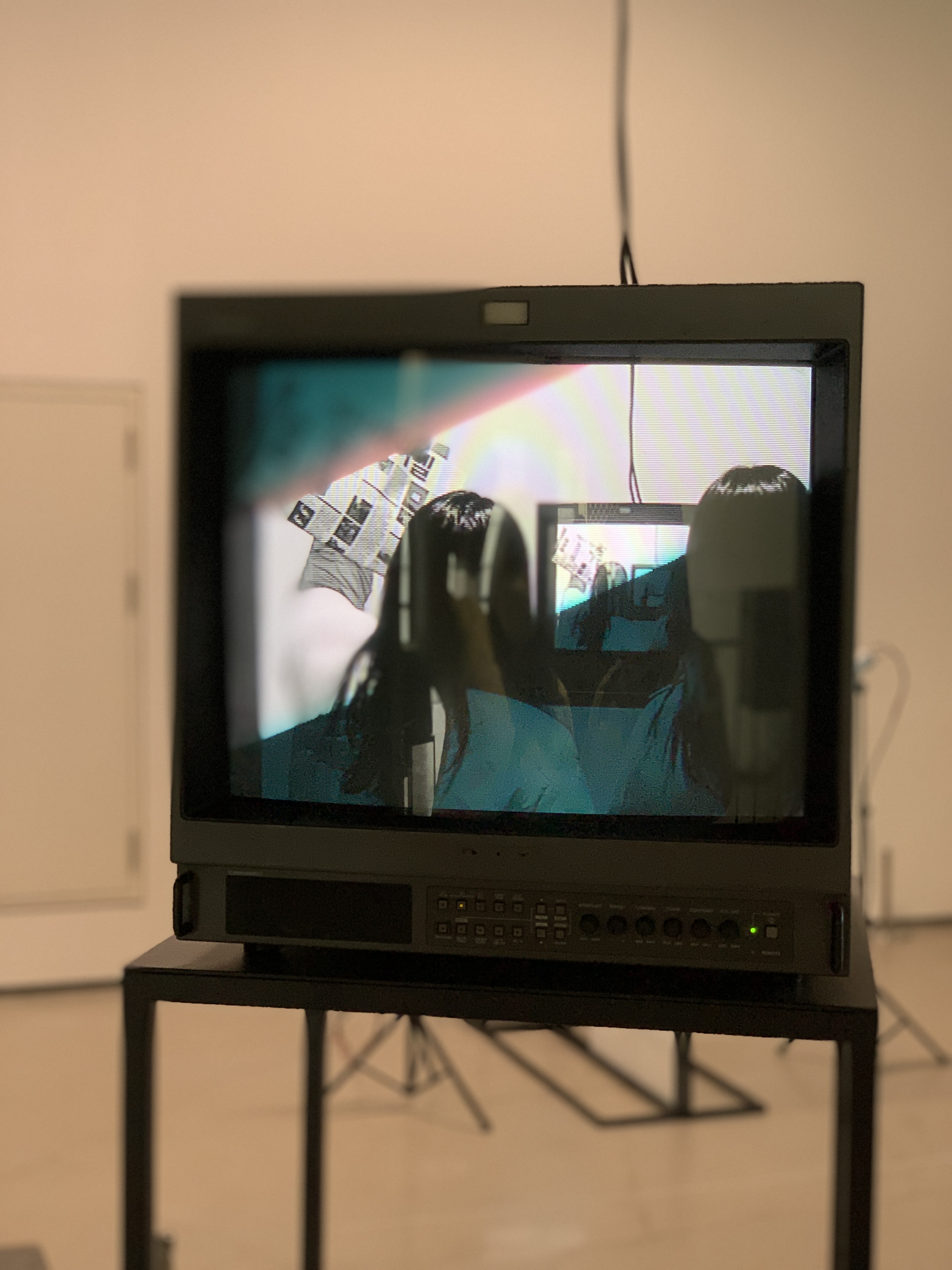

여자로서의 자화상

기술 장치에 기반한 사진 이미지는 자동성과 익명성이라는 기계적 특성을 지니고 있다. 이러한 측면에서 사진은 단일한 개별 주체와 개인성이 아니라 오히려 기계의 힘을 증언하는 매체이다. 1967년 작인 <여자로서의 자화상>에서 바이벨은 자신의 눈이나 입을 신문이나 광고 사진으로 덮은 채 등장한다. 다른 성별로 묘사되거나 1969년 <어린 개로서의 예술가의 초상>처럼 동물로 보이기도 한다.

인스타그램, 스냅챗 등의 애플리케이션에서 드러나는 오늘날의 '셀피' 문화와 증강현실 효과들을 예견하고 있는 바이벨의 사진들은 사진에서의 자기표상과 그 구성, 재현이 지닌 허구적인 성격, 이를 통해 가능해지는 역할의 변화 등을 잘 보여준다. 작가의 자화상은 이제 한 '작가'를 보여주는 것이 아니라 문화적 코드에 의해 유래된 다른 표상들을 보여주는 것이다.

다원성의 선율

다중 채널 비디오 설치 작품인 <다원성의 선율>은 페터 바이벨의 대표작 중 하나로 비디오, 사진, 영화와 컴퓨터 매체를 한 데 결합하고 있는 작품이다. 디지털 기술과 특수 효과는 서로 다른 다양한 요소들을 기술 시대의 시청각적 다원성, '다중 우주' 안으로 불러들인다. 바이벨의 약 2년간 모으고, 정리한 디지털 특수 효과 선집은 바퀴에 기반을 둔 산업혁명부터 데이터 기반의 후기산업 정보혁명 시대에 이르기까지 지난 2세기 동안 이루어진 세계의 기술 전환을 시각화한다. 원하는 대로 그 관계를 바꿀 수 있는 새로운 시각과 공간 경험, 전자 시공간의 다양한 세계들을 노래로 찬미한다.

실제 이 안에서 작품을 감상했을 때 음향, 다양한 비디오 영상들이 우주 공간에 와있는 듯한 기분이 들었다.

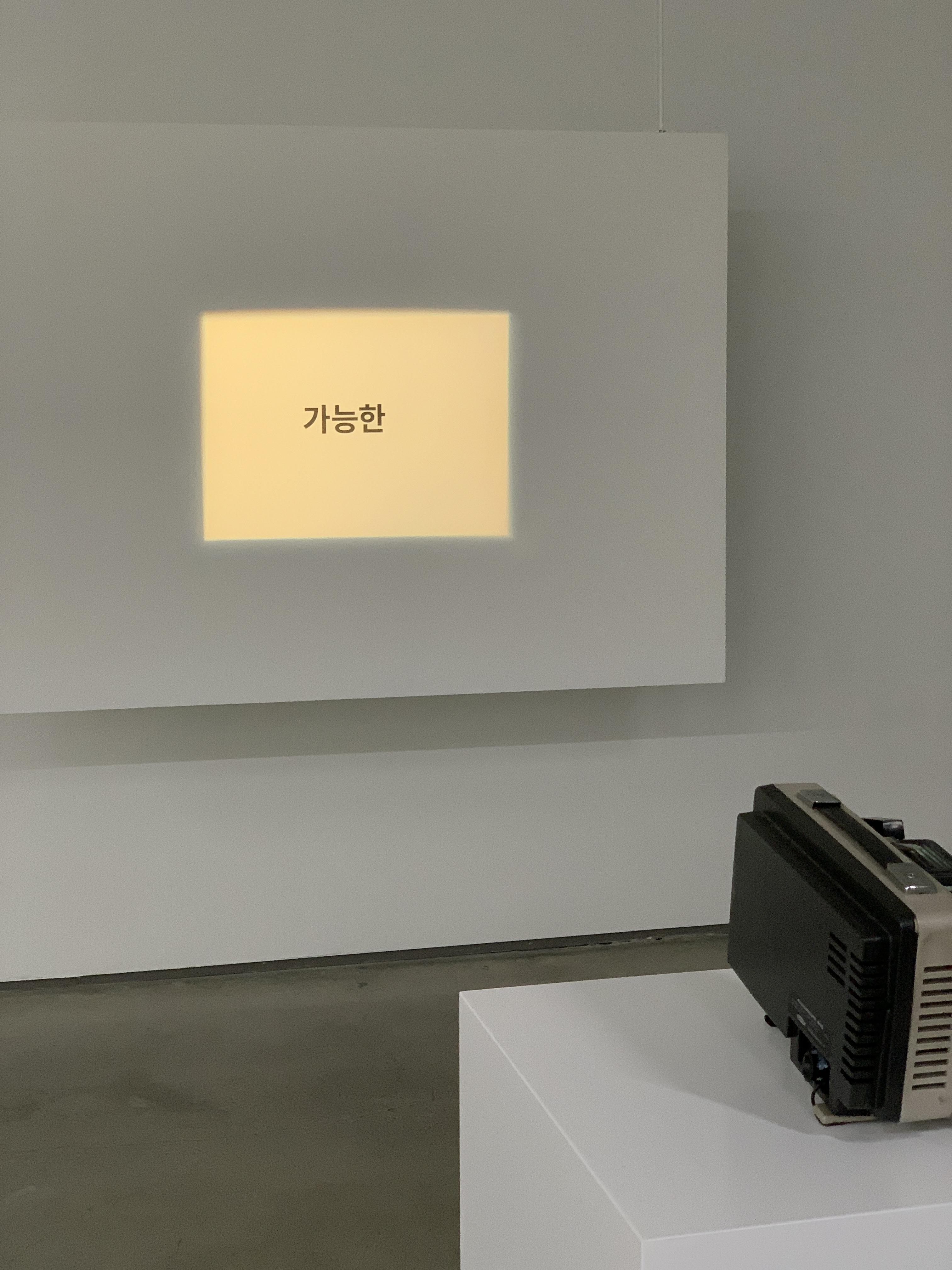

possible

8mm 필름 영사기가 스크린을 비추고 스크린에는 '가능한(possible)' 이란 단어가 띄워져 있다. 이 작품은 관객이 영사기와 스크린 사이를 지나가도록 설계되었다. 먼저 한 지점에 멈춰 수동적으로 볼 때 '가능한' 이란 단어가 그저 스크린에 떠 있다고 생각할 것이다. 그러나 곧 영사기와 스크린 사이를 지나가며 관객 자신의 그림자를 드리워도 여전히 '가능한' 단어가 잘 보인다는 것을 알게 된다. 단어가 스크린에 부착되어 있기 때문이다. 투사된 기호, 하나의 표상으로 보이던 것이 실재하는 사물인 것이다.

이제 (투사된) 환영은 현실이 된다. '가능한' 것은 실재하는 것에 새겨져 있다. 그것은 항상 현실 공간보다 더 큰 가능성의 공간이라는 실제 세계의 일부이다. 이러한 메시지는 이 필름 없는 확장 영화 설치 작업의 제목에 잘 드러나있다.

비디오 루미나

전시장 바닥이나 서로 다른 높이의 받침대 위에 놓인 모니터 7대 속의 눈이 관객을 바라보고 있다. 관객 역시 이 눈을 바라본다. 눈이 눈을 보고 관찰자가 관찰되며 일종의 폐쇄된 순환이 이뤄진다. 영상 속 눈을 가까이에서 보면 눈동자에 이미지를 생성하는 기관인 카메라가 있음을 확인할 수 있다.

여기에서 바이벨은 작품 사이를 걸어다닐 수 있는 비디오 설치작업의 감상에서 벌어지는 응시의 주체성과 그 직접성, 그 기술적, 물리적 조건에 대해 고찰한다. 또한 이 작품에서 비디오는 필름과 달리 영사되는 매체가 아니라 광원, 이미지 캐리어, 렌즈의 합성물로서 피드백의 순환을 일으키는 매체로 다뤄진다.

2층에 올라오면 좌측에 포토 부스가 있다. 사진을 찍으면 전광판에 사진이 보여지고, 관람객이 다같이 볼 수 있다. 이렇게 찍은 사진을 전시회의 일부분이 될 수 있다는 기획의도가 좋았다.

관찰을 관찰하기

폐쇄회로 비디오 설치작품 <관찰을 관찰하기:불확실성>은 페터 바이벨이 오스트리아 그라츠시의 퀸스틀러하우스에서 열린 <트리곤 73:오디오비주얼 메시지> 전시를 위해 고안한 것이다. 이 작품은 3대의 카메라와 3대의 모니터를 중심으로 향해 원을 그리며 서로 마주 보게 둔다. 전시장 바닥에는 모니터와 카메라의 위치를 가리키는 기하학적 문양의 시트지가 붙어 있다. 관객이 이 순환 구조 속으로 진입하는 순간 카메라가 관객의 모습을 촬영하며, 관객은 모니터를 통해 실시간으로 자기 모습을 관찰할 수 있다. 그러나 아무리 몸을 비틀고 돌려본다 해도 자신의 얼굴이나 정면 모습을 볼 수 없으며 오직 신체의 일부분만 볼 수 있음을 알게 된다.

'관찰자가 자신의 관찰을 직접 관찰할 수는 없다'는 메시지를 던지는 이 작품은 사이버네틱스와 양자 물리학을 주제로 다루는 바이벨의 작품 중 하나로, 인간지각 장치의 한계를 드러낸다. 관찰자는 언제나 관점의 포로이다.

YOU:R:CODE

페터 바이벨과 베른트 린터만의 협업으로 제작된 이 작품은 두 가지의 방식으로 읽을 수 있다. 먼저 '당신의 코드(your code)'라고 읽는다면 관객이 이 작품을 통해 다양한 디지털 변환 형태를 경험하게 된다는 뜻이다. 그런가 하면 '당신은 코드이다(you are code)'로 독해하면 이 작품은 우리 자신의 일종의 코드로 구성되어 있다는 메시지를 전달한다.

여기에서 우리를 구성하는 '코드'란 한 개인의 탄생부터 그의 행동을 비롯해 삶 전반의 알고리즘을 결정짓는 유전학적 정보를 의미한다. 그러나 컴퓨터와 스마트폰을 통해 일상에 대한 행동 지침을 제공하는 클라우드 작동 방식의 디지털 서비스조차 전자기기 속 우리의 발화를 센서 데이터의 형태로 매게해 인식한다. 이들에게도 우리는 코드이다.

용기

구텐베르크의 금속활자 인쇄술 발명은 글자를 움직이게함으로써 1962년 마셜 맥루한의 표현대로 인류를 '구텐베르크의 은하계'로 이끈 혁명이었다. 이 혁명은 수 세기 이후에 움직이는 이미지의 등장으로 이어졌다. 1964년부터 페터 바이벨은 관객에게 움직이는 글자를 선보이면서 그들에게 직접 이동하게 해 하나의 기호에서 음절, 접두사, 단어, 나아가 자신의 글을 만들어내도록 하는 작업을 해왔다. 이러한 작업을 통해 작가는 무엇보다도 의미의 유동성을 탐구하고자 했다. 한 단어 안에 다른 단어들이 포함되어 있듯, 각각의 단어는 그 안에 많은 뜻을 담고 있다. 어떻게 하면 각각의 단어에 숨겨진 다양한 의미를 밝혀낼 수 있을까?

이를 위해서는 타이포그래피를 통해 'bLIEB' (머무르다/신체) 또는 'wORT' (단어/장소) 와 같은 단어의 다양한 뜻을 시각화하거나 텍스트를 시간에 따라 구획 짓는 시간 회로 같은 기술을 이용할 수 있을 것이다. 바이벨은 1966년부터 자신의 <움직이는 시> 작업에서 다양한 글자, 글자의 조합, 또는 단어를 네온 조명과 타이머를 이용해 표현해왔다. 이를 통해 단어가 내포하고 있는 새로운 의미들이 보이도록 한 것이다. 여기에서 글은 하나의 글자 조각으로 변하며 단어의 철자가 바뀌면서 한 단어와 그 단어가 지칭하는 시물, 그 뜻 사이에 새로운 관계가 발생한다. 예를 들어 'courage' (용기)라는 단어에는 'cage' (철장), 'eage' (나이), 'rage' (분노)와 같은 단어들이 발견된다.

728x90반응형

728x90반응형'감상하자' 카테고리의 다른 글

[도스 갤러리] 원유진 작가, 들여다보고 떠올려본다. (0) 2023.04.10 [국제 갤러리] 장 미셸 오토니엘, Wonder Block / [역사 박물관] 목돈의 꿈 (0) 2023.04.08 [헬렌앤제이 갤러리] 권여현 작가, 감각의 구도자 (0) 2023.04.07 [갤러리 현대] 정주영 작가, 그림의 기후 (0) 2023.03.28 헤밍웨이(Hemingway) 노인과 바다. (0) 2022.08.08